Bharata Online - Bayangkan sebuah situasi yang sangat akrab dengan kehidupan digital kita hari ini. Saat malam tiba, Anda sedang menggulir layar ponsel tanpa tujuan yang jelas. Tiba-tiba muncul sebuah drama pendek tentang seorang CEO berpenampilan menarik, sangat kaya, turun dari mobil mewah, lalu menjalin kisah cinta dengan seorang perempuan miskin yang hidupnya digambarkan penuh penderitaan. Dalam waktu kurang dari satu menit, emosi penonton digiring naik dan turun secara cepat hingga episode tersebut berakhir.

Keesokan harinya, pola cerita serupa kembali muncul. Alurnya hampir sama, hanya nama tokoh dan wajah pemerannya yang berbeda. Penonton bisa saja tertawa, merasa terharu, atau sekadar menikmati sensasi candu yang ditawarkan format konten singkat tersebut. Namun situasi berubah ketika beredar kabar viral bahwa “pemerintah Tiongkok melarang total drama CEO jatuh cinta pada gadis miskin”.

Reaksi publik pun seketika mengeras. Ada yang menilai kebijakan itu sebagai sikap anti-hiburan, ada pula yang menyebutnya sebagai bentuk sensor berlebihan, bahkan tidak sedikit yang menyimpulkan bahwa masyarakat Tiongkok kembali menjadi korban pembatasan negara. Persoalannya, narasi viral tersebut hanya menyajikan potongan cerita, bukan gambaran utuh dari kebijakan yang sebenarnya.

Dan dalam ruang publik digital, informasi setengah matang sering kali justru lebih berbahaya dibandingkan kebohongan yang terang-terangan. Ia membentuk opini, memicu emosi, dan menyederhanakan persoalan yang pada dasarnya jauh lebih kompleks. Di titik inilah pertanyaan penting perlu diajukan. Apakah benar pemerintah Tiongkok melarang konten drama CEO secara total?

Jika tidak, apa yang sebenarnya sedang diatur dan dikendalikan? Dan yang lebih mendasar, apa persoalan utama di balik maraknya tema drama pendek semacam ini hingga negara merasa perlu ikut campur dalam pengelolaannya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab secara jernih agar publik tidak terjebak pada kesimpulan yang keliru.

Kalau diihat lebih jernih, kebijakan Tiongkok soal drama pendek ini sebenarnya bukan soal cinta, bukan soal CEO, apalagi soal melarang orang miskin jatuh cinta. Ini soal bagaimana negara melihat dampak budaya pop terhadap cara berpikir jutaan orang, terutama generasi muda, di era algoritma yang brutal.

Drama pendek atau micro-drama di Tiongkok itu bukan industri kecil. Ini bukan konten receh yang numpang lewat. Nilai pasarnya sudah puluhan hingga hampir seratus miliar yuan per tahun. Bahkan pada akhir tahun 2025, pendapatannya mencapai 90 miliar yuan atau sekitar 202 triliun rupiah. Itu hampir dua kali lipat lebih besar dibanding total penjualan tiket bioskop seluruh Tiongkok.

Selain itu, berdasarkan laporan Media Partners Asia, bisnis micro-drama global diproyeksikan menghasilkan US$ 16 miliar atau sekitar Rp270 triliun pada tahun 2026 dan akan meningkat hingga US$ 26 miliar atau sekitar Rp438 triliun pada tahun 2030. Menariknya, mikro drama ini ditonton ratusan juta orang. Dan yang paling penting, ditonton setiap hari, berulang-ulang, dalam format super singkat tapi super adiktif. Kalau film dua jam mungkin masih butuh niat, tapi untuk micro-drama ini cuma butuh satu geseran jempol.

Di sinilah masalahnya dimulai. Narasi CEO jatuh cinta pada gadis miskin itu kelihatannya romantis. Mungkin kalau dikonsumsi sekali dua kali nggak masalah. Hanya saja, ini dikonsumsi jutaan kali oleh jutaan orang dengan pola cerita yang sama. Tentu saja, pesan bawah sadarnya pelan-pelan masuk seakan hidup bisa berubah bukan karena kerja keras, tapi karena “dipilih” oleh orang super kaya. Kesuksesan datang bukan dari proses, tapi dari keberuntungan bertemu figur berkuasa. Tanpa sadar ini membentuk cara pandang, dan negara seperti Tiongkok sangat sensitif soal ini.

Makanya, pemerintah Tiongkok bukan tiba-tiba bangun pagi lalu bilang, “Hari ini kita benci drama CEO.” Melainkan mereka melihat data, tren sosial, dan efek jangka panjang. Generasi muda Tiongkok sekarang menghadapi tekanan kerja tinggi, persaingan brutal, biaya hidup mahal, dan kecemasan masa depan.

Dalam kondisi seperti itu, drama pendek ini jadi pelarian instan. Tapi pelarian yang terlalu sering bisa berubah jadi racun. Bayangkan kamu capek kerja, lalu setiap hari ditunjukkan cerita bahwa kebahagiaan datang lewat jalan pintas. Lama-lama, kerja keras terasa sia-sia dan realitas terasa pahit hingga akhirnya fantasi terasa lebih masuk akal daripada kenyataan. Di titik inilah, negara melihat potensi masalah sosial.

Makanya, yang dilakukan Tiongkok itu bukan larangan total, tapi pengetatan arah. Yang ditekan adalah glorifikasi kekayaan ekstrem, pamer kemewahan berlebihan, dan narasi sukses tanpa proses. Artinya, drama CEO masih boleh ada, orang kaya masih boleh muncul, cerita cinta masih boleh, tapi harus lebih masuk akal, lebih manusiawi, dan nggak menjual mimpi kosong secara masif.

Kalau ini terdengar “otoriter”, itu karena kita sering melihat semua kebijakan budaya dengan kacamata liberal Barat. Padahal, setiap negara punya cara sendiri mengelola ruang publiknya. Di Tiongkok, budaya bukan cuma urusan pasar, tapi juga bagian dari strategi pembangunan. Dan jujur aja, kalau kita lihat dari sudut pandang logika negara, kebijakan ini tentu masuk akal.

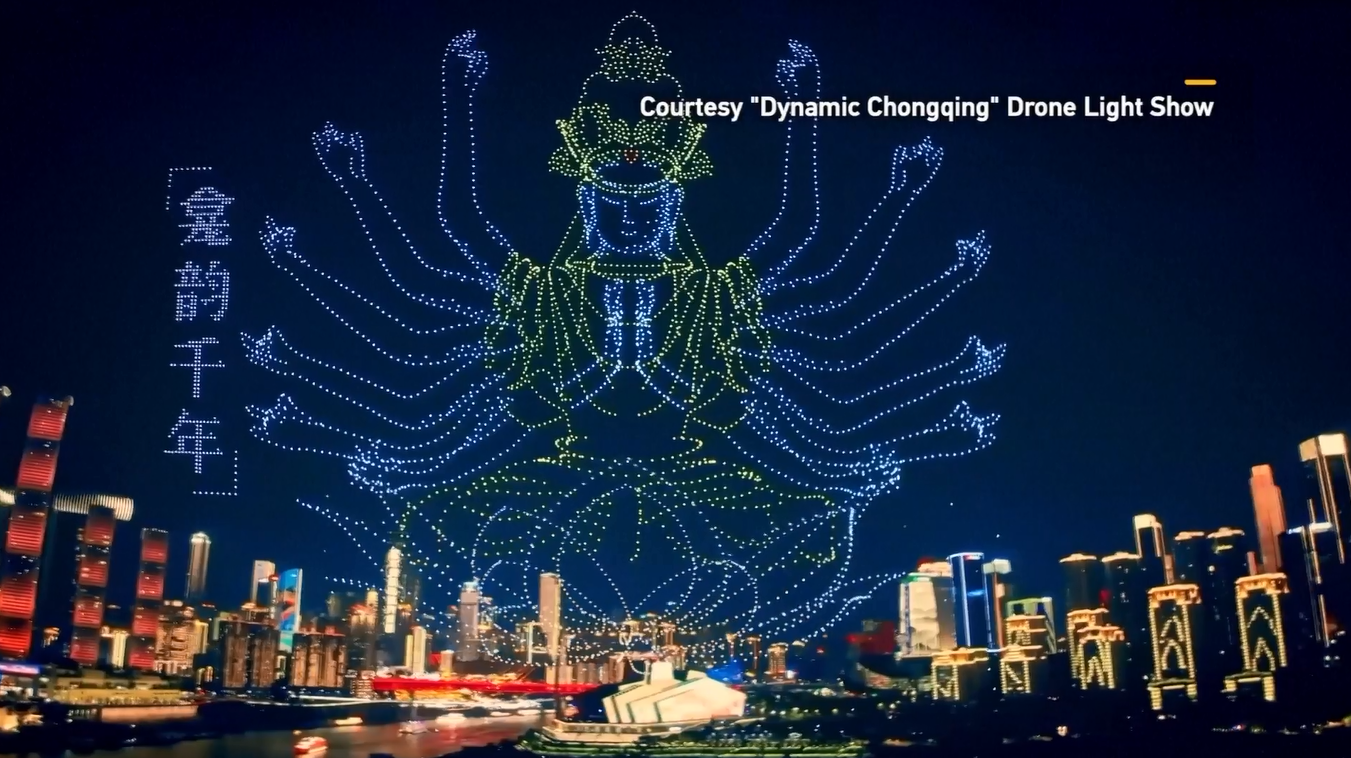

Micro-drama itu bukan cuma hiburan domestik. Sekarang drama pendek Tiongkok sudah diekspor ke Asia Tenggara, Timur Tengah, bahkan Barat. Dubbing pakai kecerdasan buatan dan distribusi lewat platform global. Artinya, apa yang ditampilkan di layar itu juga membentuk citra Tiongkok di mata dunia.

Makanya, jika yang diekspor cuma cerita CEO super kaya, pesta mewah, dan romansa kelas ekstrem, hal itu akan memberikan pesan global bahwa Tiongkok adalah negeri dongeng dengan kekayaan yang serba instan. Padahal negara ini ingin dikenal sebagai pusat teknologi, industri, disiplin kerja, dan pembangunan jangka panjang.

Jadi, pengetatan ini juga soal soft power. Soal bagaimana mengontrol narasi tentang siapa mereka di mata dunia. Yang sering luput dari pembahasan bahwa sistem ini nggak bekerja dengan cara “polisi datang lalu menghapus video”. Yang terjadi lebih halus, yaitu dengan regulator membuat pedoman lalu platform membaca arah angin dan kreator menyesuaikan diri. Ini menciptakan self-regulation yang kelihatannya seperti sensor, tapi sebenarnya mekanisme tata kelola modern.

Akibatnya? Banyak kreator mulai beralih, cerita jadi lebih variatif dan ada drama tentang pekerja kantoran biasa, perjuangan keluarga, konflik realistis, bahkan eksperimen genre. Formula CEO dengan wanita miskin tentu masih ada, tapi nggak lagi jadi raja absolut. Apakah semua penonton senang? Tentu tidak. Fantasi memang selalu lebih laku daripada realitas, tapi negara tidak selalu bertugas memuaskan selera jangka pendek. Kadang, negara memilih jadi orang tua yang cerewet demi stabilitas jangka panjang.

Bandingkan dengan Barat. Di sana, hampir semua diserahkan ke pasar makanya algoritma menentukan apa yang naik. Kalau konten dangkal paling laku, maka itu yang diproduksi. Hasilnya? Industri hiburan memang raksasa, tapi krisis makna, kecanduan konten, dan polarisasi budaya. Masalahnya, di Barat itu dianggap sebagai “harga kebebasan”.

Tiongkok justru mengambil jalan berbeda. Mereka bilang, “Pasar penting, tapi tidak boleh liar.” Menariknya, ini bukan hal baru dalam sejarah karena Jepang dan Korea Selatan juga pernah melakukan pengaturan budaya di masa awal pembangunan mereka, bedanya cuma gaya dan tingkat keterbukaan. Tapi intinya sama, budaya dianggap terlalu penting untuk dibiarkan sepenuhnya ke algoritma.

Di sinilah pelajaran penting dari kasus Tiongkok ini. Bukan soal setuju atau tidak setuju tapi soal kesadaran bahwa hiburan bukan ruang netral. Ia membentuk cara berpikir, ekspektasi, bahkan rasa percaya diri generasi muda. Tiongkok memilih untuk campur tangan sementara negara lain mungkin memilih diam. Mana yang benar? Itu soal pilihan sistem.

Tapi menyederhanakan kebijakan ini sebagai “anti cinta” atau “anti hiburan” jelas itu keliru. Pada akhirnya, drama CEO hanyalah simbol karena yang sedang diperdebatkan sebenarnya adalah siapa yang diinginkan untuk mengendalikan imajinasi publik? Apakah algoritma murni atau kebijakan yang punya visi jangka panjang? Jawabannya tergantung pilihan kkita masing-masing.

Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilewatkan orang, tapi justru paling penting. Kenapa sih pemerintah Tiongkok sampai merasa perlu ikut campur mengatur mikro-drama ini? Jawabannya sederhana, karena dampaknya nyata dan punya dua sisi, bukan cuma buruk tapi juga positif. Mari kita bahas mulai dari dampak positifnya dulu.

Mikro-drama itu memberi hiburan cepat di tengah hidup yang makin padat. Orang pulang kerja capek, otak sudah penuh, waktu juga terbatas. Di titik inilah, mikro-drama jadi solusi karena hanya dengan satu episode berdurasi dua menit, kita sudah bisa tertawa, baper, marah, lalu lanjut aktivitas. Ini tentu bentuk hiburan modern yang sesuai zaman.

Selain itu, mikro-drama membuka lapangan kerja baru. Banyak kreator kecil yang sebelumnya tidak punya akses ke industri film besar, sekarang bisa produksi konten sendiri. Penulis naskah, aktor pemula, editor, hingga tim kecerdasan buatan dubbing ikut hidup dari ekosistem ini. Dari sudut pandang ekonomi kreatif, ini jelas positif dan tidak bisa diabaikan.

Bahkan lebih jauh, mikro-drama jadi alat ekspor budaya yang efektif. Lewat subtitle dan dubbing kecerdasan buatan, drama pendek Tiongkok bisa ditonton di Asia Tenggara, Timur Tengah, bahkan Amerika. Banyak orang di luar Tiongkok yang pertama kali mengenal gaya hidup, bahasa, dan budaya Tiongkok justru lewat format ini, bukan lewat film layar lebar. Sampai di sini kita bisa bilang bahwa mikro-drama itu berguna, adaptif, dan relevan. Lalu di mana masalahnya? Masalahnya muncul ketika sesuatu yang awalnya berguna, malah dikonsumsi berlebihan dan tanpa kontrol.

Dampak negatif pertama adalah kecanduan konten instan. Mikro-drama dirancang dengan cliffhanger ekstrem. Episode berhenti tepat saat emosi memuncak. Otak dipaksa ingin lanjut. Satu episode dua menit, tapi 30 episode bisa habis tanpa sadar. Banyak penonton merasa “cuma sebentar”, tapi tahu-tahu satu jam hilang. Ini bukan kebetulan, tapi desain algoritma.

Dampak kedua, dan ini yang paling disorot pemerintah Tiongkok, adalah pembentukan fantasi sosial yang tidak realistis. Ketika tema CEO kaya raya jatuh cinta pada gadis miskin ditampilkan berulang-ulang, pesan yang masuk ke alam bawah sadar itu sederhana bahwa hidup bisa berubah lewat keberuntungan, bukan lewat proses. Kerja keras terasa membosankan, jalan pintas terasa romantis.

Bagi generasi muda yang sedang berjuang di dunia nyata, narasi seperti ini bisa jadi berbahaya. Bukan karena orang jadi bodoh, tapi karena harapan hidupnya bergeser terlalu jauh dari realitas. Ketika realitas tidak sesuai dengan fantasi, yang muncul bukan motivasi, tapi frustrasi. Ini tentu akan berbahaya bagi masa depannya.

Dampak negatif ketiga adalah normalisasi pamer kekayaan dan ketimpangan ekstrem. Mobil mewah, rumah raksasa, gaya hidup elit ditampilkan tanpa konteks kerja keras atau tanggung jawab sosial. Kekayaan tidak lagi digambarkan sebagai hasil proses panjang, tapi sebagai status bawaan tokoh utama. Ini secara halus menanamkan logika bahwa nilai seseorang ditentukan oleh harta.

Pemerintah Tiongkok melihat ini sebagai masalah sosial jangka panjang. Bukan soal iri atau anti-kaya, tapi soal ketimpangan simbolik yang terus direproduksi di layar. Nah, di titik inilah negara masuk, bukan untuk mematikan mikro-drama, tapi untuk mengarahkannya ke versi yang lebih sehat sehingga berdampak positif terhadap masyarakatnya.

Pemerintah Tiongkok juga melihat kalau dibiarkan liar, mikro-drama bisa jadi mesin fantasi massal yang melemahkan etos kerja, menciptakan kecanduan, dan memperlebar jarak antara layar dan realitas. Tapi kalau diatur dengan cerdas, mikro-drama justru bisa jadi alat edukasi ringan, refleksi sosial, dan hiburan yang membumi.

Makanya, yang diatur bukan formatnya, tapi isinya. Bukan dramanya, tapi nilai yang dibawa. Negara mendorong agar cerita lebih realistis, karakter lebih manusiawi, konflik lebih masuk akal. CEO boleh muncul, tapi tidak dipuja berlebihan. Orang miskin boleh jatuh cinta, tapi tidak digambarkan seolah hidupnya hanya bisa diselamatkan oleh orang kaya.

Tujuannya jelas, supaya hiburan tetap menghibur, tapi tidak memutus penonton dari realitas hidup. Dan menariknya, efek awal dari kebijakan ini justru positif. Banyak kreator mulai bereksperimen. Cerita tentang pekerja biasa, keluarga, persahabatan, dan perjuangan nyata mulai bermunculan. Penonton pelan-pelan disuguhi alternatif selain fantasi ekstrem.

Sekarang, pertanyaan pentingnya bukan apakah kebijakan ini sempurna atau tidak? Tapi apakah negara boleh peduli dengan dampak budaya pop terhadap warganya? Tiongkok tentu menjawab boleh, bahkan harus dan negara lain mungkin menjawab sebaliknya. Tapi satu hal yang jelas, mikro-drama bukan sekadar hiburan sepele.

Ia adalah cermin, sekaligus pembentuk cara berpikir jutaan orang. Dan ketika dampaknya sudah sebesar itu, wajar jika pemerintah merasa perlu ikut mengelola arahnya. Kalau menurut kamu gimana? Apakah negara memang perlu ikut campur urusan hiburan, atau biarkan pasar dan algoritma menentukan segalanya?